Case Studies

“POLITICS IS TOO IMPORTANT TO BE LEFT TO POLITICIANS.” – CHARLES DE GAULLE -

The Perfect Switching Voter in Germany ‘s Multi-Party System 2025.

How a Typology- and Overlap-Based Method Reveals the Hidden Corridors of Voter Switching.

August 2025

Dmitri Schwarz

The Background.

The 2025 federal election took place in an environment characterized by unprecedented party fragmentation and voter volatility. Traditional party loyalties eroded, and the outcome increasingly depended on the behavior of swing voters—those willing to switch their loyalties between parties. Understanding who these voters are, and what motivates their choices, is now essential for any party seeking to build winning coalitions.

Methodology: The Typology and Overlap Approach (TOA)

The following case study applies a novel, data-driven method for identifying and prioritizing potential swing voters. The Typology and Overlap Approach (TOA) consists of three key steps::

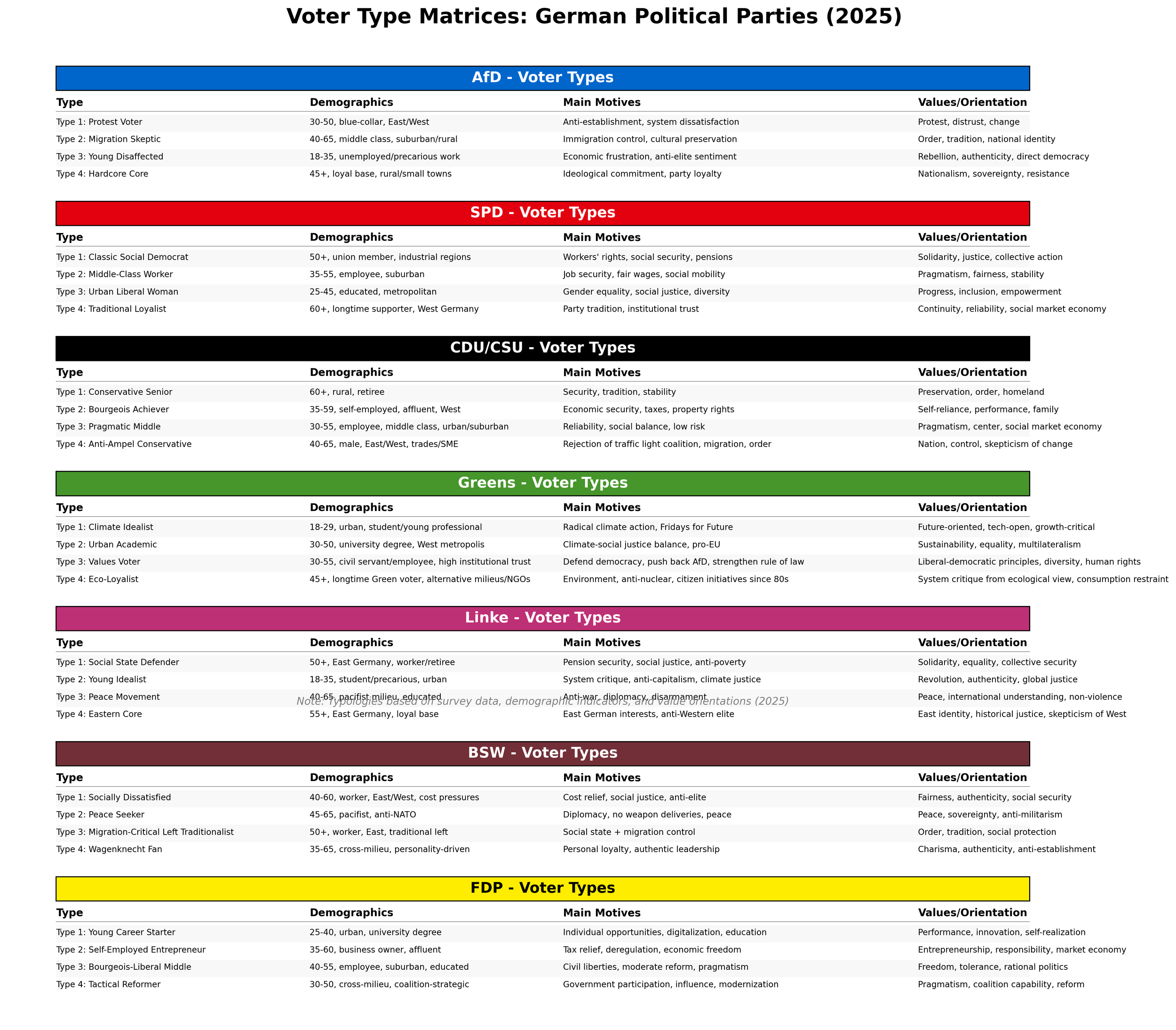

Voter Typology Construction:

For each major party (CDU/CSU, SPD, Greens, FDP, AfD, The Left, BSW), we define four core voter types based on demographic, attitudinal, and behavioral data. These types capture the diversity within each party’s electorate, from “Conservative Seniors” to “Young Idealists” and “Self-Employed Entrepreneurs.”Overlap Scoring:

We systematically assess the degree of overlap between voter types across party lines. Using a simple rubric (0 = negligible, 1 = limited, 2 = moderate, 3 = strong), we identify “boundary milieus” where values, issues, and identities are sufficiently aligned to make switching plausible.Strategic Mapping:

High-scoring overlaps are mapped as potential switching corridors. Each corridor is ranked by its strategic impact—combining overlap strength, the size of the addressable group, and its relevance for coalition-building.

Key Findings:

Switching Is Predictable, Not Random:

Voter migration follows identifiable patterns. For example, “Middle-Class Employees” may shift from SPD to CDU/CSU if they seek more economic stability, while “Migration-Critical Left Traditionalists” are likely to move from BSW to AfD.Boundary Zones Are Crucial:

The most fertile ground for persuasion lies in the “boundary zones” between party milieus—where value congruence and issue salience are high, but identity friction is low.Data-Driven Targeting:

By integrating machine learning with sociological theory, the TOA enables campaigns to move beyond intuition, targeting the right voters with the right messages at the right time.

Practical Implications:

For Campaigns:

The TOA provides a blueprint for micro-targeting, message development, and channel selection. Campaigns can focus resources on the most promising switching corridors, maximizing return on investment.For Analysts and Journalists:

The method offers a transparent, replicable framework for understanding and explaining electoral dynamics in complex, multi-party systems.For Democratic Engagement:

By making the logic of voter switching visible, the TOA contributes to a more informed and responsive political discourse.

The Political Ethology: A New Lens on Populism and Migration.

September 2025

Dmitri Schwarz

In recent years, the rise of right-wing populism has dominated much of the political discussion across Europe and beyond. Analysts often explain these phenomena by pointing to economics, political institutions, or shifts in cultural values. While these perspectives are valuable, they frequently overlook a more fundamental dimension of human behavior: the biological and evolutionary roots that shape how we respond to unfamiliar people, symbols, and situations.

This is where Political Ethology – an emerging interdisciplinary field – offers important new insights. Borrowing its conceptual core from human ethology, Political Ethology applies the study of behavior, instincts, and evolutionary adaptations to the political realm. Instead of asking only “What strategies do parties use?”, it asks, “What deep-seated behavioral patterns do these strategies mobilize?”

A Political Success Factor. The Human ethological perspectives.

This study examines how human ethological dispositions, in particular the universal tendency toward fear of strangers (xenophobia) described by Irenäus Eibl-Eibesfeldt, serve as a foundation for the political successes of right-wing populist parties in Europe. The central hypothesis is that foreignness-related fears are not simply cultural constructs, but rather biologically anchored reaction patterns which can be activated and instrumentalized in political discourse.

Human Ethological Foundations.

Human beings display a deep ambivalence in social behavior. While dependent on cooperation, communication and mutual care, they also exhibit powerful drives toward withdrawal and aggression in the face of unfamiliar stimuli. Such ambivalence manifests early: from the age of five to six months, infants begin to show “stranger anxiety”, reacting with fear to unfamiliar faces even without negative experiences. This suggests the presence of innate “detectors” that register difference through signals such as:

Unfamiliar language – marks “otherness” and creates insecurity due to disrupted communication routines.

Foreign appearance – skin color, dress, or other physical markers interpreted as signs of out-group membership.

Unusual behavior – rituals, gestures, or unfamiliar social codes trigger mistrust.

Moral divergence – differing ideas of right and wrong are perceived not only as strange but as dangerous.

These mechanisms served evolutionary survival functions, guarding groups against unknown threats. In modern pluralistic societies, however, they can feed irrational anxieties.

Political Instrumentalization.

Right-wing populist movements (e.g., AfD in Germany, FPÖ in Austria, PVV in the Netherlands, SVP in Switzerland) tap into these predispositions by rhetorically amplifying signals of foreignness. As Cas Mudde notes, populism thrives on the antagonism of the “pure people” versus “corrupt elites,” but grows stronger when a third figure, “the stranger,” is introduced as a threat. Martha Nussbaum emphasizes fear’s primal role in political life, while Jonathan Haidt demonstrates that moral and political intuitions precede rational reasoning. Together, these perspectives explain why populist appeals to “overforeignization” or “our culture under threat” resonate so powerfully at a pre-rational level.

Conclusion.

The findings highlight that fear of strangers is a universal human disposition, dormant yet easily reactivated under particular contexts. Migration waves create the conditions for its activation; economic crises further amplify its political impact. Right-wing populist actors transform primordial anxieties into powerful narratives of loss, invasion, and cultural decay.

This demonstrates the explanatory power of Political Ethology—a field linking biological universals of behavior with political strategies and outcomes. Recognizing these predispositions is crucial, not to naturalize populism, but to understand why certain narratives resonate so deeply and how democratic institutions might counter them constructively.

The success of right-wing populist parties is not based solely on political opportunism, but also on deep-rooted anthropological foundations which, combined with shocks to migration policy, economic crises, and social uncertainties, give them their political clout.

The Migration Waves and the Rise of Right-Wing Populism in Europe.

The Migration Waves and the Rise of Right-Wing Populism in Europe: A Comparative Analysis of Germany, Austria, the Netherlands, and Switzerland.

September 2025

Dmitri Schwarz

This case study analyzes how migration flows have shaped the rise of right-wing populist parties in four European countries: Germany (AfD), Austria (FPÖ), the Netherlands (PVV), and Switzerland (SVP).

Since 2010, Europe has faced two major migration shocks:

2015 – The Refugee Crisis following the Syrian civil war.

2022 – The Ukrainian War leading to record-high refugee inflows.

The study reveals that these migration waves acted as critical catalysts for right-wing populist parties—though their political effect varied depending on the national context.

Germany: The AfD surged after 2015 (12.6% in 2017) and consolidated around 20–23% after the 2022 Ukrainian refugee wave. Crucially, migration concerns overlapped with economic hardship (energy crisis, inflation), multiplying their political impact.

Austria: The FPÖ mirrored this trajectory, rising to 26% after 2015 and recovering strongly after 2022, now polling around 30%. Migration consistently proved to be its strongest mobilizer.

Netherlands: Fragmented party competition allowed the PVV to turn the 2022 migration spike into a breakthrough victory in 2023 (23.5%), becoming the largest party in parliament.

Switzerland: Unlike the others, the SVP’s support (26–30%) remained stable. Migration acts here as a permanent political cleavage, reinforced by direct-democratic instruments, rather than a catalyst for sudden electoral shocks.

Key Takeaway:

Migration shocks strongly boosted right-wing populists in Germany, Austria, and the Netherlands, while Switzerland’s unique institutional setting stabilized trends. The findings show that migration alone does not explain populist success—it is the interaction with economic crises, institutional rules, and party strategies that determines outcomes.

Source: https://www.academia.edu/143812266/The_Migration_Waves_and_the_Rise_of_Right_Wing_Populism_in_Europe_A_Comparative_Analysis_of_Germany_Austria_the_Netherlands_and_Switzerland

The Unemployment, Poverty, and Armed Conflict: A Global Analysis.

A quantitative analysis. August 2025

Dmitri Schwarz

This study examines the relationship between unemployment, poverty, and the outbreak of armed conflict on a global scale. Using internationally recognized datasets—including the UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset and World Bank indicators—data from 1960 to 2024 were analyzed to assess the influence of socioeconomic factors on the risk of conflict. The results show that, contrary to popular belief, unemployment does not have a significant independent influence on the likelihood of armed conflict. In contrast, poverty proves to be a more robust and significant predictor: higher poverty rates are consistently associated with an increased likelihood of conflict, both in the same year and with a time lag. These results remain stable across different statistical models. The study concludes that poverty is a major driver of violent conflict, while unemployment plays only a secondary role and may be mediated by other factors. The results underscore the importance of poverty reduction as a conflict prevention strategy and highlight the need for further research on the complex causal mechanisms linking socioeconomic hardship and collective violence.

What Drives Armed Conflict?

Why do some countries fall into violent conflict while others remain peaceful?

This question has long fascinated researchers, policymakers, and the public alike. In our recent studies, we took two different perspectives to shed light on the drivers of armed conflict: one focused on socioeconomic factors such as poverty, unemployment, and GDP per capita, the other on the role of ethnic diversity and fragmentation.

1. Socioeconomic Determinants: Poverty and GDP per Capita

Our first analysis, based on global data from 1960 to 2024, examined how unemployment, poverty, and GDP per capita influence the likelihood of armed conflict. The results were striking:

Poverty is a robust and significant predictor of conflict.

Countries with higher poverty rates are much more likely to experience violent conflict, both in the same year and in subsequent years.GDP per capita acts as a protective factor.

Higher GDP per capita is associated with a lower risk of armed conflict. Wealthier societies tend to have stronger institutions, better social safety nets, and more resources to address grievances before they escalate into violence.Unemployment, on the other hand, plays only a minor role.

Contrary to popular belief, high unemployment rates do not independently increase the risk of conflict. The destabilizing effect of unemployment is often absorbed by other factors—especially poverty itself.

Takeaway:

Efforts to reduce poverty and promote economic development are not just humanitarian—they are also crucial for peace and stability.

2. Ethnic Diversity and the Escalation of Conflict

The second study turned the spotlight on ethnic diversity and fragmentation. Here, the findings were nuanced:

Ethnic fragmentation can increase the risk of conflict escalation,

especially when combined with political exclusion or economic inequality between groups.However, diversity alone is not always a trigger.

In some contexts, ethnically diverse societies remain peaceful, particularly when inclusive institutions and fair resource distribution are in place.The most dangerous mix:

When ethnic divisions overlap with economic or political grievances, the likelihood of conflict escalation rises sharply.

Takeaway:

It’s not diversity itself, but the combination of exclusion, inequality, and weak institutions that turns difference into danger.

3. What Does This Mean for Policy and Prevention?

Our comparative analysis highlights a crucial insight:

There is no single cause of conflict.

Instead, it is the interplay of socioeconomic hardship, low economic development, and social fragmentation—especially when combined with exclusion and injustice—that creates fertile ground for violence.

For policymakers and peacebuilders, this means:

Invest in poverty reduction and economic development.

Strengthen institutions and social safety nets.

Promote inclusive governance and equal opportunities for all groups.

Address grievances before they become fault lines for violence.

Conclusion:

Understanding the roots of conflict is the first step toward building lasting peace. By tackling both poverty and exclusion, and by fostering economic growth, societies can make themselves more resilient against the forces that drive people to violence.

https://www.academia.edu/143313945/The_Unemployment_Poverty_and_Armed_Conflict_A_Global_Analysis

Mehr Waffen, mehr Frieden? Typologie globaler Sicherheitsstrategien.

July 12.2025

Authored by Dmitri Schwarz

Die Frage, ob mehr Waffen zu mehr Frieden führen, ist ein zentrales Thema der internationalen Sicherheitsforschung. Während einige Theorien auf die abschreckende Wirkung hoher Militärausgaben setzen, warnen andere vor dem sogenannten Sicherheitsdilemma: Aufrüstung kann auch Unsicherheit und neue Konflikte provozieren. Bisherige empirische Studien liefern widersprüchliche Ergebnisse – mal wurde ein positiver, mal ein negativer, mal gar kein Zusammenhang zwischen Militärausgaben und Konflikthäufigkeit gefunden.

Ein neuer empirischer Ansatz.

Um diese Komplexität besser zu erfassen, wurde in dieser Studie ein innovativer Ansatz gewählt: Statt nach Korrelationen zu suchen, wurde eine empirische Typologie von Sicherheitsstrategien entwickelt. Grundlage sind zwei international anerkannte Datensätze:

SIPRI-Militärausgabendatenbank (Militärausgaben, 1949–2024)

UCDP-Konfliktdatenprogramm (bewaffnete Konflikte, 1946–2024)

Nach sorgfältiger Datenbereinigung und Harmonisierung der Ländernamen wurden 92 Länder mit vollständigen Daten ausgewählt. Für jedes Land wurden die Militärausgaben und die Anzahl der Jahre mit mindestens 25 tödlichen Gewaltvorfällen aggregiert. Die Einteilung erfolgte mittels Median Split in „hoch“ und „niedrig“ für beide Variablen.

Die vier Typen von Sicherheitsstrategien.

Aus der Kombination von Militärausgaben und Konflikthäufigkeit ergeben sich vier Typen:

Supermächte (hohe Ausgaben, viele Konflikte):

Beispiel: USA, Russland, Indien. Diese Länder investieren massiv in ihr Militär und sind häufig in Konflikte verwickelt – oft auch als Interventionsmacht.Abschreckungs-Strategien (hohe Ausgaben, wenige Konflikte):

Beispiel: China, Frankreich, Saudi-Arabien. Hier scheint militärische Stärke erfolgreich zur Abschreckung und Konfliktvermeidung eingesetzt zu werden.Fragile Staaten (niedrige Ausgaben, viele Konflikte):

Beispiel: Afghanistan, Somalia. Schwache Institutionen und begrenzte Ressourcen führen trotz geringer Militärausgaben zu hoher Konflikthäufigkeit.Friedliche Pragmatiker (niedrige Ausgaben, wenige Konflikte):

Beispiel: Deutschland (historisch), Tansania, Zypern. Stabile politische Systeme und günstige geopolitische Lagen ermöglichen Sicherheit ohne große Rüstung.

Zentrale Ergebnisse:

Kein linearer Zusammenhang: Die Pearson-Korrelation zwischen Militärausgaben und Konflikthäufigkeit ist praktisch null (r = 0,006). Es gibt auch keinen universellen, linearen Zusammenhang.

Der Kontext ist entscheidend: Geopolitische Lage, staatliche Kapazitäten und institutionelle Stabilität sind allein für die Konflikthäufigkeit als die Höhe der Militärausgaben von entscheidender Bedeutung.

Dynamik der Strategien: Die Typen sind keine starren Kategorien. Am Beispiel Deutschlands zeigt sich, wie sich Sicherheitsstrategien im Zuge geopolitischer Veränderungen (zB Ukraine-Krieg) wandeln können – von friedlichem Pragmatismus hin zu einer Abschreckungsstrategie.

Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse zeigen, dass pauschale Empfehlungen für mehr oder weniger Rüstungspolitik zu kurz greifen. Die Sicherheitsstrategien müssen immer kontextsensitiv und differenziert entwickelt werden. Die vorgestellte Typologie bietet dafür ein empirisch fundiertes Analyseinstrument.

Fazit:

Die Studie liefert einen wichtigen Beitrag zur Friedens- und Konfliktforschung, indem sie die Vielfalt und Dynamik staatlicher Sicherheitsstrategien empirisch sichtbar macht – und damit die Grundlage für eine differenzierte sicherheitspolitische Debatte legt.

https://www.academia.edu/143163166/More_Weapons_More_Peace_An_empirical_typology_of_security_strategies

Nuclear Weapons and Military Conflict: A Quantitative Analysis .

July 12.2025

Authored by Dmitri Schwarz

Die Studie untersucht quantitativ, ob der Besitz von Atomwaffen die Wahrscheinlichkeit der Beteiligung von Staaten an militärischen Konflikten beeinflusst. Dabei werden Daten von 1946 bis 2024 aus dem Uppsala Conflict Data Program (UCDP) Dyadic Dataset Version 25.1 analysiert. Die Forschung kategorisiert Konflikte anhand der Beteiligung von neun anerkannten Atommächten als Angreifer oder Verteidiger und analysiert regionale Konfliktschwerpunkte sowie statistische Zusammenhänge.

Wichtige Punkte:

Analyse der Beteiligung von neun anerkannten Atommächten an militärischen Konflikten von 1946 bis 2024. • Unterscheidung zwischen der Rolle als Angreifer und Verteidiger in Konflikten.

• Nuklearstaaten agieren konstant als Angreifer in einer stabilen Anzahl von Konflikten jährlich. • Die Rolle als Verteidiger ist bei Nuklearstaaten seltener und variabler.

• Unterstützung der Theorie der nuklearen Abschreckung, die besagt, dass nukleare Fähigkeiten direkte Angriffe auf diese Staaten reduzieren. • Regionale Konfliktschwerpunkte in Südasien, dem Nahen Osten und Osteuropa mit komplexen geopolitischen Spannungen.

• Statistisch signifikante Unterschiede in der Konfliktbeteiligung zwischen nuklearen und nicht-nuklearen Staaten mittels Chi-Quadrat-Test.

• Dualität der Atomwaffen: Schutz vor direkten Angriffen und Ermöglichung aktiver militärischer Engagements.

Zentrale Ergebnisse:

Die Analyse zeigt, dass Atomwaffenbesitz Staaten zwar vor direkten Angriffen schützt (Abschreckungseffekt), diese Staaten jedoch dennoch aktiv als Angreifer in militärischen Konflikten auftreten. Die Rolle als Verteidiger ist weniger häufig und schwankt stärker. Regionale Hotspots verdeutlichen die komplexen geopolitischen Dynamiken, in denen Atomwaffen eine doppelte Rolle spielen. Statistische Tests bestätigen signifikante Unterschiede im Konfliktverhalten zwischen nuklearen und nicht-nuklearen Staaten. Die Ergebnisse unterstreichen die komplexe Wirkung von Atomwaffen auf internationale Sicherheit und legen nahe, dass sie sowohl stabilisierend als auch destabilisierend wirken können.

Fazit:

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die internationale Sicherheitspolitik, insbesondere für Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen. Sie zeigt, dass Atomwaffen zwar Abschreckung bieten, aber auch militärische Aggressionen nicht verhindern. Diese Analyse verdeutlicht die komplexe und vielschichtige Rolle von Atomwaffen in militärischen Konflikten. Die nukleare Abschreckung scheint zwar direkte Angriffe auf Nuklearstaaten wirksam zu reduzieren, doch bleiben diese Staaten wichtige Akteure in der globalen militärischen Dynamik. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass nuklear bewaffnete Staaten deutlich seltener Opfer militärischer Angriffe werden, was mit der Abschreckungshypothese übereinstimmt. Allerdings treten Nuklearstaaten häufiger als Aggressoren in militärischen Konflikten auf.

Dabei ist zu beachten, dass sich der UCDP-Datensatz auf bewaffnete Konflikte konzentriert, die eine bestimmte Gewaltschwelle überschreiten, und damit subtilere Formen der Aggression wie Cyberkrieg, Wirtschaftssanktionen oder politische Nötigung ausschließt, die nicht in den Rahmen dieser Analyse fallen.

Das Verständnis der aktiven Rolle von Nuklearstaaten in Konflikten ist entscheidend für die Gestaltung wirksamer Rüstungskontrollmaßnahmen und die Verringerung des Eskalationsrisikos.

https://www.academia.edu/136886367/Nuclear_Weapons_and_Military_Conflict_A_quantitative_Analysis

Ethnic Diversity and Conflict Escalation: A Statistical Analysis.

July 12.2025

Authored by Dmitri Schwarz

This study empirically examines the relationship between ethnic fragmentation and the occurrence of armed conflicts from 1945 to 2013. Using data from the Uppsala Conflict Data Program (UCDP) and the Historical Index of Ethnic Fractionalization (HIEF), the work analyzes 2,154 conflict cases from 84 countries. Logistic regression results show a statistically significant positive correlation between ethnic fragmentation and the likelihood of intense armed conflicts (p = 0.037). The study confirms the hypothesis that states with high ethnic fragmentation have an increased risk of outbreak and escalation of armed conflicts but highlights the need for further research on religious and cultural fragmentation. The Limitations include data availability, with only 61.5% of conflict cases having complete ethnic fragmentation data, potentially biasing results if missing data correlate with specific countries or conflict types. The Ethnicity is a complex, multifaceted phenomenon influenced by political, cultural, and social factors over time and space.

The distribution of conflict cases across the various regions demonstrates broad geographical coverage, with certain regions, such as Sub-Saharan Africa, Asia, and the Middle East, exhibiting a higher number of conflicts, thereby highlighting the relevance of ethnic fragmentation in these regions. Europe and the Americas consistently exhibit lower fragmentation scores. Temporal analysis in these regions reveals stable fragmentation patterns over the decades, with regional fluctuations.

The analysis primarily considers ethnic fragmentation in isolation, with limited inclusion of other dimensions such as religious or linguistic fragmentation, economic inequalities, or institutional factors. These may interact with ethnic fragmentation and further influence conflict dynamics. Causality between fragmentation and conflict is not definitively established; conflicts may also reinforce ethnic identities and fragmentation, suggesting a bidirectional relationship.

The confirmation that ethnic fragmentation is a significant risk factor for the escalation of armed conflicts underscores the need to consider ethnic diversity centrally in conflict analysis and prevention. Policymakers and peace actors should develop strategies promoting inclusion, interethnic dialogue, and equitable resource distribution to reduce tensions and prevent conflicts.

https://www.academia.edu/143021996/Ethnic_Diversity_and_Conflict_Escalation_A_Statistical_Analysis_of_Global_Conflict_Data

The Socioeconomic Determinants of Armed Conflicts.

A Quantitative Analysis of Wealth, Ethnic Fragmentation, and Social Inequality.

July 2025

Authored by Dmitri Schwarz

Diese Studie untersucht empirisch den vielfältigen Einfluss von wirtschaftlichem Wohlstand, ethnischer Fragmentierung und sozialer Ungleichheit auf das Auftreten gewaltsamer innerstaatlicher Konflikte. Mittels einer umfassenden quantitativen Analyse integriert die Studie Daten des Uppsala Conflict Data Program (UCDP), des Historical Index of Ethnic Fractionalization (HIEF) und der Luxembourg Income Study (LIS) aus dem Zeitraum von 2000 bis 2021 in rund 84 Ländern. Zur Erklärung der Konfliktwahrscheinlichkeit wurde ein logistisches Regressionsmodell herangezogen. Es zeigte, dass ein höheres Pro-Kopf-BIP die Konfliktwahrscheinlichkeit deutlich reduziert, während zunehmende ethnische Heterogenität und soziale Ungleichheit mit einem höheren Konfliktrisiko einhergehen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit etablierten theoretischen Ansätzen von Barro (1997), Collier (2007), Fearon & Laitin (2003) sowie Acemoglu & Robinson (2012) und unterstreichen die entscheidende Rolle sozioökonomischer und ethnischer Faktoren bei der Gestaltung der Konfliktdynamik. Die robuste Methodik und die empirischen Belege der Studie tragen zu einem tieferen Verständnis der Konfliktursachen bei und bieten wertvolle Erkenntnisse sowohl für den akademischen Diskurs als auch für eine evidenzbasierte Politikgestaltung zur Förderung von nachhaltigem Frieden und Stabilität.

Wichtige Punkte:

Gewalttätige innerstaatliche Konflikte sind komplex und werden von mehreren sozioökonomischen Faktoren beeinflusst.

Wirtschaftlicher Wohlstand, ethnische Fragmentierung und soziale Ungleichheit sind signifikante Determinanten für das Konfliktrisiko.

Die Analyse basiert auf Daten von 84 Ländern im Zeitraum 2000–2021 und nutzt robuste statistische Methoden.

Höheres Pro-Kopf-Einkommen wirkt konfliktmindernd, während ethnische Heterogenität und soziale Ungleichheit das Risiko erhöhen.

Die Ergebnisse unterstützen etablierte theoretische Ansätze und bieten wichtige Impulse für Politik und Forschung.

Zentrale Ergebnisse:

Wirtschaftlicher Wohlstand: Länder mit höherem BIP pro Kopf zeigen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für bewaffnete Konflikte.

Ethnische Fragmentierung: Eine hohe ethnische Heterogenität erhöht das Risiko von Konflikten deutlich, da sie soziale Spannungen und politische Instabilität fördert.

Soziale Ungleichheit: Größere Einkommensunterschiede wirken sich ebenfalls negativ auf die Stabilität aus, wenn auch moderater als ethnische Fragmentierung.

Das verwendete logistische Regressionsmodell erreichte eine gute Vorhersagegenauigkeit (Genauigkeit 75 %, ROC AUC 0,80).

Die Kombination der drei Faktoren erklärt einen wesentlichen Teil der Konfliktdynamik und zeigt mögliche Wechselwirkungen.

Relevanz:

Die Ergebnisse dieser Studie sind besonders relevant für Länder, die durch eine Kombination aus niedrigem wirtschaftlichen Wohlstand, hoher ethnischer Fragmentierung und signifikanter sozialer Ungleichheit gekennzeichnet sind. Dies betrifft vor allem viele Staaten in Subsahara-Afrika, wo ethnische Vielfalt und soziale Disparitäten häufig mit wirtschaftlichen Herausforderungen einhergehen. Auch in Teilen Süd- und Südostasiens zeigen sich ähnliche Muster, die das Konfliktrisiko erhöhen.

Darüber hinaus sind die Erkenntnisse für Entwicklungsländer von großer Bedeutung, die mit schwachen Institutionen und begrenztem Zugang zu Ressourcen kämpfen. In diesen Kontexten können wirtschaftliche Stagnation und soziale Ungleichheit bestehende ethnische Spannungen verschärfen und so das Risiko gewaltsamer Konflikte erhöhen.

Nicht zuletzt sind die Ergebnisse auch für einige europäische Länder relevant, in denen durch Migration und demografische Veränderungen die ethnische Fragmentierung zunimmt und soziale Ungleichheiten sichtbar werden. Obwohl Europa insgesamt als stabil gilt, zeigen diese Entwicklungen, dass auch hier präventive Maßnahmen zur Förderung von sozialer Integration und Gerechtigkeit notwendig sind, um potenzielle Konfliktquellen zu adressieren.

Insgesamt bieten die Befunde wichtige Hinweise für politische Entscheidungsträger und Friedensakteure weltweit, um gezielte Strategien zur Konfliktprävention und nachhaltigen Entwicklung zu entwickeln, die den spezifischen sozioökonomischen und ethnischen Gegebenheiten der jeweiligen Länder Rechnung tragen.

Fazit:

Die Studie zeigt, dass wirtschaftlicher Wohlstand, ethnische Fragmentierung und soziale Ungleichheit entscheidende Faktoren für das Risiko bewaffneter innerstaatlicher Konflikte sind. Politische Maßnahmen sollten daher auf die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit und interethnischer Inklusion abzielen, um langfristig Frieden und Stabilität zu sichern. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes, der ökonomische, soziale und ethnische Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt. Nur so können die komplexen Ursachen von Konflikten wirksam adressiert und nachhaltige Friedensprozesse unterstützt werden.